日韩态度180度大转弯,拒绝出席北约峰会,李在明与石破茂预感到了什么?

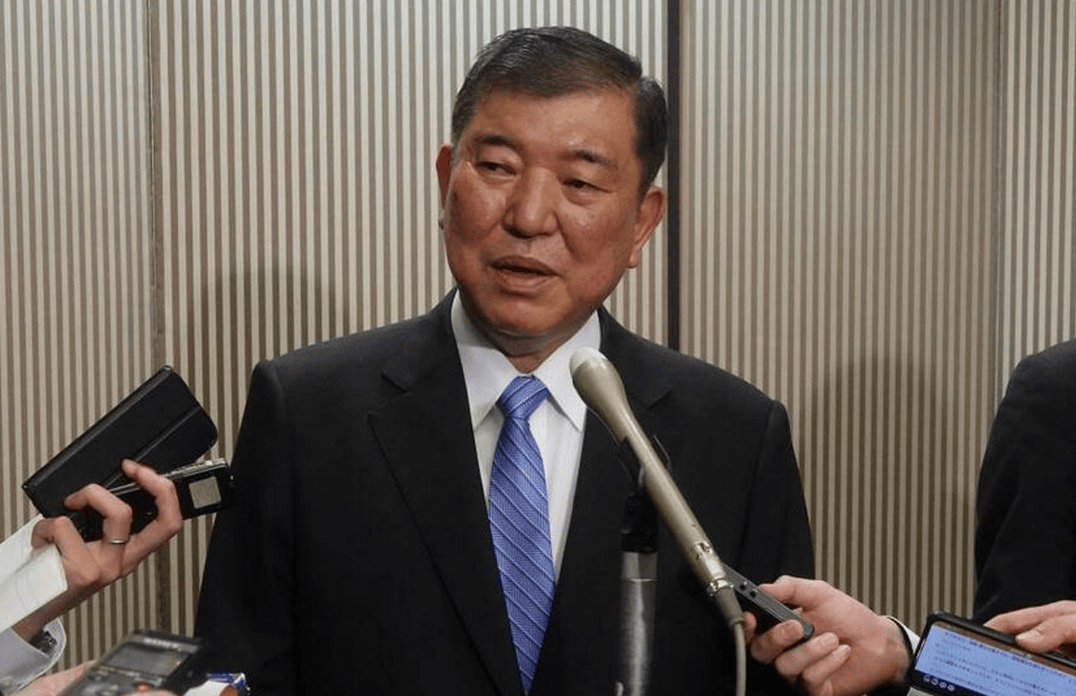

据北京日报消息,国际外交舞台上演了一幕意外转折:日本首相石破茂和韩国总统李在明双双宣布,将缺席原定于24日至25日在荷兰海牙举行的北约峰会。这一决定并非孤立事件——就在峰会前夕的23日,日本外务省匆匆发布声明,证实石破茂取消了行程;紧随其后,韩国总统室也透露李在明不会亲临现场。

要知道,这距离2022年6月日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国领导人首次受邀参加北约马德里峰会,才不过短短三年。那时,亚太国家首次集体亮相,被视为北约东进的里程碑。如今,日韩的180度大转弯,让人不禁好奇:这两位领导人预感到了什么?是中东战火的蔓延,还是大国博弈的暗流?答案或许藏在他们对风险的敏锐感知中。

李在明(资料图)

李在明的缺席,表面上是韩国总统室发言人姜由桢口中的“国内悬而未决问题和中东局势不确定性”。但深挖一层,这更像一场精密的避险策略。2025年6月,中东局势正因以色列和伊朗的冲突而急剧升温,美国突袭伊朗核设施,将霍尔木兹海峡推向了风暴眼。韩国70%的进口石油依赖这条狭窄水道,一旦伊朗报复性封锁,油价飙升和股市崩盘就可能撕裂韩国经济。李在明刚在6月4日发表就职演讲,新政府还深陷组阁泥潭——总理和国情院长的人事任命屡遭反对党国民力量党阻挠,国内经济治理步履维艰。

这种情况下,北约峰会被视为火药桶:特朗普若缺席,美韩首脑会谈将再次泡汤;峰会若发表反伊朗联合声明,韩国被迫站队,无异于引火烧身。正如分析所指,李在明宁可选择国家安保室室长魏圣洛代表出席,也要避免成为国际漩涡的牺牲品。他的预感,是对小国生存逻辑的清醒认知——在大国角力中,沉默比表态更安全。

石破茂的决策,看似追随韩国的脚步,实则暗含日本自身的盘算。日本广播协会直指,韩国总统明确不出席的消息,成为石破茂调整计划的“关键推手”。但日本外务省强调的“多方面考虑”,不止于此。日本并非北约成员国,2022年首次参会更多是外交姿态,如今中东冲突升级,北约峰会的焦点转向以伊对抗,石破茂若出席,难免被卷入敏感议题。

展开全文

石破茂(资料图)

日本经济同样脆弱,中东石油供应中断的阴影下,任何强硬表态都可能反噬国内稳定。更微妙的是,石破茂政府近年来在亚太安全问题上如履薄冰——既要维系美日同盟,又忌惮过度刺激周边国家。北约“东进”的步调若加剧地区紧张,日本作为前线国家,损失最大。因此,他的180度转弯,并非简单模仿韩国,而是对自身风险矩阵的深度评估:国际棋局中,缺席有时比在场更智慧。

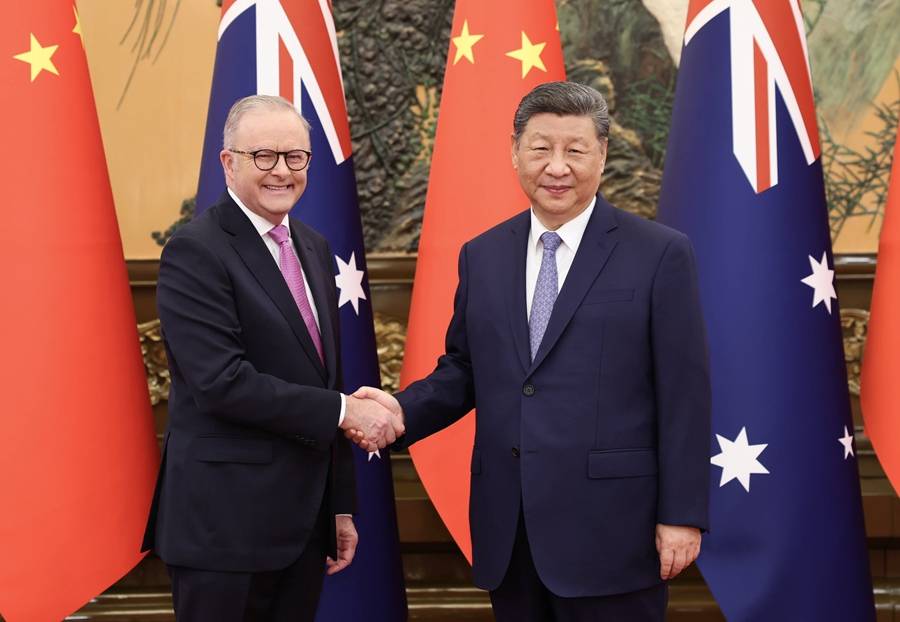

回溯2022年马德里峰会,日韩高调参会,标志着北约首次向亚太敞开大门。尹锡悦政府的“价值观外交”推动韩国与北约在军事情报共享、网络安全等领域快速合作;日本也借此提升国际存在感。但三年后,时移世易。2025年的世界,已被俄乌冲突、中东战火和特朗普重返白宫的阴影笼罩。特朗普政府释放出信号:北约在亚太的定位正被调整,美欧防务出现“脱钩”趋势。北约峰会不再是大秀团结的舞台,而是充满变数的陷阱——特朗普可能缺席,经贸议题被边缘化,中东乱局让欧洲盟友自顾不暇。这种背景下,日韩的转变绝非偶然,而是对国际环境剧变的适应性反弹。亚太北约化的风潮,似乎正在放缓。李在明和石破茂的预感,道出了一个残酷现实:大国主导的联盟游戏,小国若盲目参与,只会沦为棋子。

石破茂(资料图)

日韩的决策,传递出更深层的地缘信号:在大国博弈中,中等强国的外交智慧在于避险而非冲锋。李在明取消北约行程,转向6月中旬的G7峰会寻求多边对话,却遗憾错过与特朗普会晤,这凸显其务实路线——宁可在可控平台试探,也不在风险高峰冒险。石破茂的同步行动,则体现了日韩在亚太安全上的默契。他们的预感,根植于对全球不确定性的洞察:中东战火、美国政策摇摆、国内政治动荡,每一个变量都足以颠覆小国命运。从这个角度看,180度大转弯不是退缩,而是生存策略的进化。

评论